20世纪90年代末期,因为《水》系列,何汶玦引起了美术界的关注。但是,由于没有明确的社会主题,也不具有意识形态的指向性,因此,在一些人看来,即便《水》系列有表现性的倾向,仍然流露出浓郁的学院气息。之所以产生这样的认识,是因为90年代的当代绘画被三种主导性的话语所支配。一种是“玩世现实主义”,即以调侃、反讽的方式面对现实。另一种是“新生代”,即以“近距离”的观照表现“无意义的现实”,以此消极80年代中期形成的宏大叙事。第三种是“政治波普”以及“泛政治波普”的流行。显然,《水》与这三种创作思潮均有很远的距离。然而,《水》却带来了一股活力,为当代绘画重新注入了抒情性。画面被悠远、深邃的蓝色,或者清澈、明亮的绿调子所统辖,宁静致远;一个游泳者荡漾在水中,身旁泛起的涟漪,在一静一动之间,显得从容自在。自80年代初的“知青题材”之后,作为一种审美取向,抒情性被社会学叙事排斥到边缘,然而,同样是对个人存在的表达,《水》系列开始自觉地远离由犬儒、“近距离”形成的话语,呈现一种更为个人化的、自由的存在状态。

《看电影》系列标志着何汶玦创作的一次重要的转向,此后,图像成为作品的中心,既是作品的内容,也是生成叙事的起点。面对《看电影》,我们不禁会思考这样的问题,这些作品有“元图像”吗?艺术家是用什么标准选择图像的?背后的图像逻辑又是什么?何汶玦的母亲曾是一位电影工作者,受母亲的影响,耳濡目染,他很早就迷上了电影。但是,如何将电影中的图像转化为绘画,对于艺术家来说,这里必然有一个选择的问题。透过《看电影》系列,我们可以看到这些图像背后的生成逻辑,首先是艺术家从自我的青春经历,在个人化的视觉记忆中寻找那些难以忘却的画面,或者是寻找那些曾在社会上产生过重要影响的影片,如《红高粱》、《大红灯笼高高挂》等,或者直接从“大片”中选取一些视觉镜头。《看电影》逐渐发展成为一个宏大的工程,艺术家力图建立一个与电影相关的图像系统,其中,既有个人化的视觉记忆,也包括那些能反映某个时间节点的集体记忆的影像切片。在审美取向上,何汶玦延续了《水》系列中的抒情性,同时融入了古典、唯美的因素,在一部分作品中,还注入了淡淡的怀旧气息。就作品的图像表达来说,在批评家余丁看来,“何汶玦在这些作品中,极为重视对于图像的选择,那些如同影片定格的画面,充满了一种里希特式的崇高感,画面中的人物如同纪念碑一般凝重。显然,这些选择自不同电影的图像,具有强烈的叙事性,这种叙事性强化了作品的图像力量,这也是何汶玦作品在这个系列当中最重要的风格特征。”

《看电影-红高粱No.2》

事实上,追溯起来,当1839年摄影术发明之后,西方现代绘画就对即将到来的图像时代保持着足够的警惕。按照本雅明后来的解释,机器复制时代的图像生产既会消解艺术品神圣的“光晕”,也会让传统绘画对现实世界“模仿”的合法化危机进一步加剧。于是,从印象派的第一代艺术家开始便逐渐放弃文艺复兴以来近五百年绘画模仿和再现现实的传统,因为此时对真实世界的再现正被摄影所代替。而对于绵延了近一百年的现代主义传统来说,现代绘画必须回避表象世界,脱离被描摹的客体,惟其如此才不会丧失自身的本体价值,才不会被图像时代吞噬。正是秉承了一种精英主义的文化立场,以及对大众文化工业的图像生产的警惕,西方现代绘画立足于原创的、个人化的形式革命,希望借助“形式自律”构筑一个庞大的乌托邦世界,最终却走向了反图像的道路。西方现代主义绘画之所以要拒绝图像,实质也就是在拒绝中产阶级和大众的观看经验。更重要的是,在他们看来,中产阶级和大众的视觉与审美经验是由文化工业塑造的,是机械复制时代形成的,因此是庸俗的、低廉的。反图像因为60年代兴起的“波普”艺术而走向了终结。波普艺术的一个重要特点,就是利用图像、占有图像,而且这些图像是批量生产的、可以复制的、性感的、可以被消费的。正是由于波普艺术的存在,图像的地位在绘画领域才重新得以合法化,尤其是那些来源于日常生活的图像才能堂而皇之的进入艺术作品中。

《日常影像-上海外滩》

何汶玦的绘画并不是对表象世界的再现,严格说来,是对电影图像的转译,而且这些图像从一开始就是“二手的”,是由文化工业制造出来供大众消费的。“波普”之所以最终使图像具有了合法性,除了遵从自身的艺术史逻辑外,即对西方抽象表现主义的反驳,及其力图消解艺术与生活之间的鸿沟,同时,也得益于20世纪60年代欧美进入一个高速的图像生产与消费的时期。而实际上,何汶玦以“转译”电影图像的方式介入当代,同样也得益于90年代后期,中国社会已进入一个由公共传媒网络所构成的“图像时代”,因为随着摄影技术向多元化方向的发展,以及视觉文化工业与互联网的进一步繁荣,例如电影、电视、摄影、绘画、广告、动漫、游戏、多媒体等,共同构成了一个强大的视觉——图像系统。今天,西方的一些理论家喜欢用“景观社会”、“仿真的世界”这些术语来概括这个建立在“视觉图像”基础上的信息时代。正是在这种社会条件下,图像在绘画中的表达才具有了新的可能,图像的叙事逻辑才能真正建立。但是,从何汶玦对图像的处理方式上看,主要还是“挪用”,亦即是说,《看电影》的每一件作品背后,都存在一个“元图像”,它能跟绘画形成一种“互文性”。因此,倘若要真正解读这些绘画背后的图像意义,就必然会涉及到两个核心的问题。第一个问题是,这些来源于电影中的图像是被文化工业生产的,是批量复制的,是供人消费的。所以,这些图像及其图像背后的叙事必然会被某种权力话语与机制所建构。然而,对于大众来讲,面对这些图像,他们只能被动的接受,而在接受的过程中,也就悄然地被某种话语所支配。这自然会引发第二个问题,因为这些绘画是“互文性”的产物,假如观众没有看过或知道艺术家所选择的是那部电影,那么,画面自身的意义就会残缺。所以,何汶玦需要妥协,他需要制造一些线索,抑或是借助画面形成的独特氛围,让观众进入画面,从而调动观众的“观看”,引诱其产生某种情绪,而在这个过程中,图像也扮演了意义索引的角色。

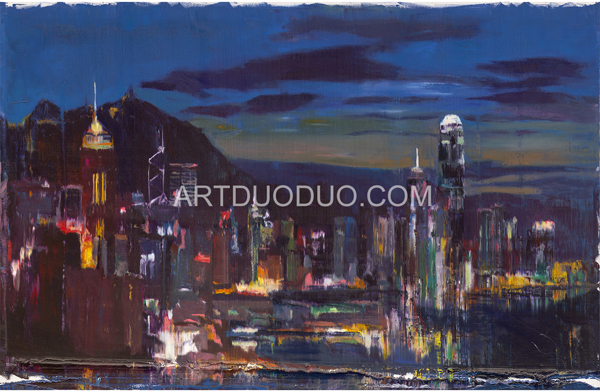

《日常影像-香港》

《日常影像》系列反映出何汶玦对图像的生产机制、话语权力、图像叙事等问题的进一步思考,也是其艺术创作轨迹推进之后的产物。当西方法兰克福学派在批评文化工业批量生产的时候,在美国艺术批评家格林伯格看来,由文化工业生产的图像大多都是媚俗的、低级的。然而,按德波和波德里亚等人的理解,西方“景观社会”的一个基本特征是,图像制造了一种现实的幻想,它们远比现实看上去更真实。实际上,当何汶玦告别《看电影》时,他就力图远离“二手的图像”。因为,那些电影画面与电影叙事是被潜在的话语权力所支配的,对于现实来说,它们在建构某种现实的表象的时候,实质也是对现实的遮蔽。在《日常影像》中,艺术家成为了真正的图像创造者,而不是《看电影》系列中被动的接受者。艺术家开始将目光投向了个人周遭的现实生活,而这些现实都是日常的、微观的、片段化的,比如台球室、手术台、打麻将等。按照过去社会主义现实主义的传统,这些片段化的现实是无法入画的,不是主题性的,也是无意义的。《日常影像》恰好反映了这样一种努力,就是要质疑过去那些由权力话语控制图像生产的视觉机制,相反呈现出置身于一个图像化的时代,人人都可以是图像的制造者,体现图像生成的平民性,日常性。从这个角度讲,图像的祛魅成为了可能。然而,多少充满悖论的是,当艺术家成为图像的生产者、编码者的时候,在《日常影像》中却隐藏着反图像的倾向。当然,这里的“反图像”与西方现代主义历程中的“反图像”是有差异的。在《日常影像》的系列中,反图像的特质来源于艺术家在创作要结束之时对此前画好的图像或画面效果进行的“破坏”。那些由刮刀留下的各种痕迹似乎具有双重的作用:一方面流露出艺术家对绘画性的迷恋,以及对新的语言和技法的探索;而另一方面则是让画面显得不完整,甚至有些残缺,从而为观众的解读设置障碍。如果说在《看电影》系列之中,艺术家是尽力让观众进入画面,使其被画面的情绪所感染,那么,《日常影像》中的“破坏”则有意让观众的观看受阻,使通畅的、一目了然的观看被迫中断。一言蔽之,《日常影像》既在生成一种反宏大叙事的图像,却又试图构建一种“无意义的意义”;在质疑既有的图像生成机制的同时,又对图像自身的真实性保持着警惕。

Copyright © 2017 Corporation All Rights Reserved 阿特多多 版权所有