我站在画布面前,信笔涂鸦。人老了,好像又回到了童年。只是,当年我想揽尽人间春色,现在我只想约会大自然的魂魄。

我受惠于大自然的太多,对于她,我永远珍藏着感激,我生命中存储的最为久远的记忆就是故居门前那一片葱绿。那时,我父亲养家还很艰辛,全家住在一间非常狭小的泥墙小屋里,阴暗、潮湿、闷热如蒸锅,除了晚上睡觉,我的天地就是门前的草坪,即便到了薄暮时分,我也要坐在门槛上望着前方出神。门前很空旷,草坪过去是池塘,晨昏之际常有水气弥漫,好像薄纱轻轻拉起,若隐若现地露出那半截城墙,还有那夜空衬托得如同剪影一样的小山和石塔,而池塘边上的几棵古老的木棉,总是纵横舒展着那豪气十足的枝柯,有时还慢慢地托起那或圆或缺的一轮半轮明月。

大自然给我爱抚,教我感受她的多姿,却藏起神秘。于是,稍为长大,我的天地就扩展到那正对着我家门前的那座小山,坐在石塔的阴影里俯瞰着我那不远处的家门,随着云影的灼烁追移,我的视线直到天际,那里一片蔚蓝,隐约着山影,山那边是大海,海那边呢?我心潮涌动,朦胧着的心灵深处只感到一种激励——我必须有所作为。

大自然把大门拉开,展示她斑斓的胸怀,滋润我的感官直到血液中的点点滴滴,使之与生命同增,与心灵同在。我很庆幸此事能从我幼小的时候开始,她促使我学会了绘画,我从中获得一种纯粹的快乐,它单纯而质朴,足以让我享受终生。

《霜叶如丹》

当上个世纪“五·四”浪潮过后到西方留学的第一代油画家归国,盛赞巴黎艺术之都。其时也正是巴黎艺术鼎盛之时,视为‘圣地’。

我入巴黎之境,已是八十年代,比我起意于四十年代已是迟了四十年。但是我终于站立在如密林森森的画布之前。它们斑斓璀璨,闪耀着欢笑,又隐约着血痕。它们等我去细读已很久了。我只有不多的时间,必须补上这三四十年。

第一次进入卢浮宫,看了七个钟头,随后二十多次重访。进入奥塞,时日略少。其后是蓬皮杜、现代巴黎艺术馆、吉美、桔园、蒙玛当、毕加索、布德尔……这是一个海洋,我沿着每个港口寻源探访,其乐无穷。开头我只注意技法,毕竟过去只接触画片,留有太多的误解。其后我徜徉巴黎市区,在塞纳河看到了西斯莱,在蒙玛特发现了郁特利罗。一次走上地铁列车,突然遭遇了恩格尔的《贝尔坦先生》,他俨然坐在那里,难道我竟见到了幽灵?终于我明白,这就是我所要寻找的油画的奥秘。于是,我开始了我的“长征”。

我先从最令我迷惑的毕加索开始。沿着这位要打倒一切传统的天才的足迹,我先看到他那具有传统功力的少年之作。然后我在“青色时代”看到格里科;在“红色时代”看到雅典;在“双面人”中看到埃及,我没看到“阿维侬的姑娘”(她在纽约大都会)但零星看到“黑人艺术”的肢解。毕加索的魅力在于他领悟形式结构的睿智,他从不同的视角来看,他扬弃了成法,只留下他所要的。无论如何变化都能自圆其说,创造自成体系的和谐。

我接着再从文艺复兴开始,顺流而下,这种以模仿说为依归的艺术首先遇到的最为重要的关卡是要在二维平面上表达三维空间,表达物象的体积和空间的深远。开头的画面都是平光照映,也许是嫌之过于平和,有人便走极端,在纪年十五世纪署名为慕林大师的小小画幅《圣母与使徒》中使用了厚厚的涂料。仔细塑成的底子使之成为一面浮雕,再在上面仔细描画。在他取得了一点效果之时也暴露出了他的无奈,于是出现了明暗强烈的半明半暗的卡拉瓦乔,接着出现了有顶光照耀的林布兰,几乎是随之而来,他加入了似可触摸的质感。接着是夏尔丹。接着出现了库尔贝,他把质量之感堆积的重若千斤。画室的空间似可走近触摸,奥尔良的天空可以望穿千里。然而接着出现了马奈,一幅“奥林匹亚”突然转了一个大弯,三维转化回二维,回归了平面的展示。不必去评述其发生的前因后果和得失,那已有够多的经典篇章。我只想记述我看到的这幅画的最初感觉:我觉得舒了一口气,好像从库尔贝的累累重负中一下子解放出来。轻松多了。本来绘画的天地太宽了,非得要在一条道上走到底吗?

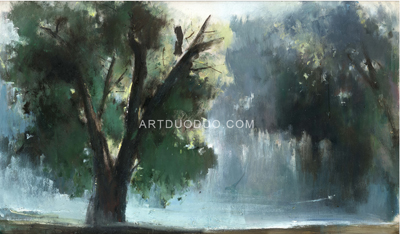

《晨曦》

离开巴黎之前,我最后一次拜访奥塞,着意要仔细一点重温。我发现在印象画派专室中有三幅画用框子连接在一起。当初总以为是莫奈常见之作品,走近看一下署名,居然除了莫奈之外,还有一幅署名为毕沙罗,再一幅是西斯莱。画风用笔之相似,真是难分你我。我不知如此放置用意何在,但我从中看到了印象派产生之理念已经熟透,也看到它的道路的终结。印象派的联盟正是在它最成熟的那个年代宣告解体。

告别巴黎之后几年,我又经过多次的西方之旅。我的寻源在求知,然而每每站在画前却在寻求情感的共鸣和激励。两者有关也无关,那是一种微妙的关系。无论作者有何经历,有何主张,那是由他的个性所选择;而作品的魅力却在他对其作品的自信,专注于一笔一笔地积累。凡动人之作都藏有一个真挚的心灵。它留下了它在这个世界上的真实的感知,一切超凡的技巧都是心血的积累,应运而生,没有定则。正如沃土上的植株,所需的是殷勤浇灌。即使品种基因只是很小的果实,只要充盈、饱满,它就美味可口,都是人间至宝。

当我们从东方远眺西方,太多的目光只关注于技法。当我们站在这些杰作面前,始知是舍本求末。伟大的作品之所以能感动并激励我们,是由于它们所达到的心灵高度。每个画家都有他最合适于自己的方法,舍本求未便永处于平凡。他的所本是他艺术的源头,他的超凡技巧是他以其独特的方式日积月累的劳动经验所创。我们从他那里可以得到启示,但不是范本。

当马奈为18世纪西方的“东方热”开了个头,接着是凡高的出现,他的作品就如同从东方刮来的风暴。他们都受启发于浮世绘。也有人曾指责他们,误解了浮世绘,其实他们根本就无意于追随。他们只是吸收新的养分来发展自己,也为西方几百年来的艺术领域开辟了一个新的天地。马奈把三维拉回二维,凡高把强劲的线和大面积的纯色相对比,画面便显示出阳光灿烂,生命横流。这也许可以说是东、西方融合第一次成功的演示。

然而这次的交锋,还只是个开头,他们所接触的东方只限于浮世绘。浮世绘的源头在于那个南宋时期到东土取经的和尚——雪舟。雪舟师法于夏圭、马远。马、夏之前呢?那可是一片未尽开发的沃土。

如果说西方文化重智力开发,东方则重在心灵的提升。对于客观的物质世界,两方的应对方式有如加减两极。加者入世,所以充实,所以贴近,所以步步发展;减者出世,所以概括,所以疏离,所以物与神游。前者所以具体、丰满、雄奇,后者所以净化、空灵、大气,却又不免会陷于固步自封。两方会有此消彼长,却并不势同水火,这就给互相取长补短,互相融合,提供可能。

其实智力和心灵正是人类文明的两翼。共同振飞才能鹏程万里。

于是我回到我的画布面前,回顾我的行程,只见所来之处,山路弯弯,足痕历历。时尚褒贬,论是论非,不系心怀。只是人生苦短,我将如何继续我的行程?

我曾几次成文记述过我在十几年前那次回到故乡时所感受到的一次难忘的情感翻动。那天我专程爬上故居前方不足一里的那座小山,想重睹它的旧日容颜,重温那往日的眷恋,但是竟然是大失所望。对着周遭一片拆了又建、建了又拆的楼房,竟不知身在何处。无限惆怅之中,一片海风迎面吹来,它潮湿而清凉,如从天外归来。托起如山的云朵,在我上方荡荡悠悠。突然之间,我觉得又身复童年。我难以真切地描述这种奇异的感受,只道其中真意,欲辩忘言。

这是一种感召?大自然的面目会不断改变,但它的灵魂常在。我所邂逅,莫非是其魂魄?

当年正是因为她的感召,我在单纯而愉快中走上了漫漫长路。现在她又重来,莫非告知我,回归是福?

回归何处?回归于纯真本原的大自然,回归于面对大自然的自然心态。

于是我站在画布面前,犹如浪子回头。随手打开我的行囊,探取我之所有,不管是得自东方、西方,不问其是油是水,我随意涂抹,铺垫我的行程。我着意于让大自然的魂魄领路,寻寻觅觅,往何处以求?

在一切能使我心灵颤动的地方,不管是风雨间歇中的晴岚,还是冻土上血红的荒草……她时时倏忽于我的笔底,忽隐忽现,若即若离。

Copyright © 2017 Corporation All Rights Reserved 阿特多多 版权所有