有一次我到唐志冈在创库的画室去看画,看完他送我下楼。他说:“能让我目送下楼的人不多。”我说:“能让我回头再看一眼的人也不多。”唐志冈是个非常自负而又能将自负转化成创造力量的人,这样的人我很喜欢结交。《增广贤文》上说:“结交须胜己,似我不如无。”整天跟那些窝囊废交往,自己也是个窝囊废。有人喜欢窝囊废的生存逻辑,我不喜欢;宁可喜欢创造者的大口马牙,也不喜欢日脓包的欲言又止。有的人画了几笔,写了几笔就牛哄哄的,那是自戕或自大,不是自负。有人画了一辈子,写了一辈子,但却一笔也没有画,一个字也没有写,只落得个自戕或自大。没有几个人有资格自负;自负是要付出代价的,必须通过精神洗礼。真正的自负者,是才情和抱负的流溢;真正的自负者,同时能控制自我强大的心灵和心智,并将其付诸实践;真正的自负者总是被掩埋者,同时又从掩埋中爬出来。在文化地狱与炼狱之间,在生活地狱与炼狱之间,一次又一次被掩埋,一次又一次爬出来。如此这般来回折腾过的人,才会有单纯的心灵和心智,单纯的艺术,单纯的友谊,单纯的言辞。唐志冈有个口头禅——“话说白了”,就是什么什么。尽管我不相信语言,但话说白了,总比隐隐晦晦的城府要好。城府太深,“机巧”太多,当不了好艺术家。我喜欢直白,自负,坚卓,而又简单。简单,明确,才能创造直观的艺术。所有的杰作都是直观的,从来如此。

我一直想写写唐志冈,因为这个人值得我写。值得写不是因为他的画值钱,(值钱不值钱与我何干?)而是这个人很好玩,从某种程度上说,还有点英雄气概,有种想改变历史文化进程的抱负。依我看,“说白了”,这个人骨子里还是有点历史责任感的,他也经常毫无隐晦地表露出他的责任意识,他想玩体制的情结。他曾经组织昆明地区画家和涂鸦群众的集体写生活动,与体制合作在滇池边搞了一次倡导风景画创作的集会,发表演讲,言辞啧啧,唾沫横飞。连我也应邀发言,并在一个象征性的画布上画了一棵树干和几个枝丫。这个活动也在创库艺术家社区办了展览,许多著名的艺术家如毛旭辉、潘德海等也参加了。昆明艺术家们在创作之余,偶尔组织起来到昆明郊外进行风景写生,是一件很惬意的事情。我知道,包括唐志冈在内的很多艺术家,都有着对彩云之南锦绣山河的眷恋,当然也有在艺术语言上换换胃口、放松一下的意思。天天为展览,为订货创作,奔向一个个展览,对于生活而言,未免也有点荒谬。艺术家首先是个生活中的人,不是历史中的人。一个人活着的时候,就把自己置身于历史中是可怜的。创作从生活开始,从抓得住的细节开始。杰出的人物和杰出的作品的诞生,都是从一些看似微不足道的事情开始的。有的事情看似荒谬,实际上从来就没有脱离过当事人的生命格局。唐志冈有时自称“唐司令”,这当然是对自己的痛快消解。“司令”在部队里面是个响当当的词。对于这个曾在部队当过宣传干事的人来说,“司令”既是一个心理情结,又有反讽的意味。想当“司令”的情结,是个孩提时代的情结,人人如此。我有时候也称他为“司令”,调侃一番玩玩。艺术家需要有使用语言的快感。他有一张画叫《打不得》(1998),画的是一位领袖在瞄准打枪,阴谋家康生在指点领袖瞄准打枪。唐志冈本人也在这个格局中,在摇动巨大的手掌说——“打不得”。“打得”与“打不得”之间,形成了一个张力,一种语言,一种庄严而滑稽的语言。这种语言就像一根扁担一样,两头挑起了前后期创作的两种风格。《自画像》(1996)简直就是个国家主义者、疯子希特勒的形象,一个大喇叭和猪嘴八翘的希特勒式狂徒的头像摆在一起,好像此人就要或已经搞定了世界。《开国大典》(1998)更雀,他正在那个著名的麦克风前发出那个振聋发聩的声音,那是一个用昆明话发出来的声音。与庄严肃穆的伟大领袖相比,唐志冈 “狂徒”式的意淫,更像个“二流子”。《接见尼克松总统》(1998)也是一样,以一个“黑老大”的自画像替换领袖的角色,真是胆大包天,应该“双规”。可是这种效果恰恰就是他需要的。这是个解构主义的屌人,连伟大领袖的座次也敢上。也许人人都有的,那种童年时代的领袖情结,一直在折磨着他,他真的想当老大,一个顽皮的、夸张的老大,这一点或许成就了他的《中国童话》系列作品。

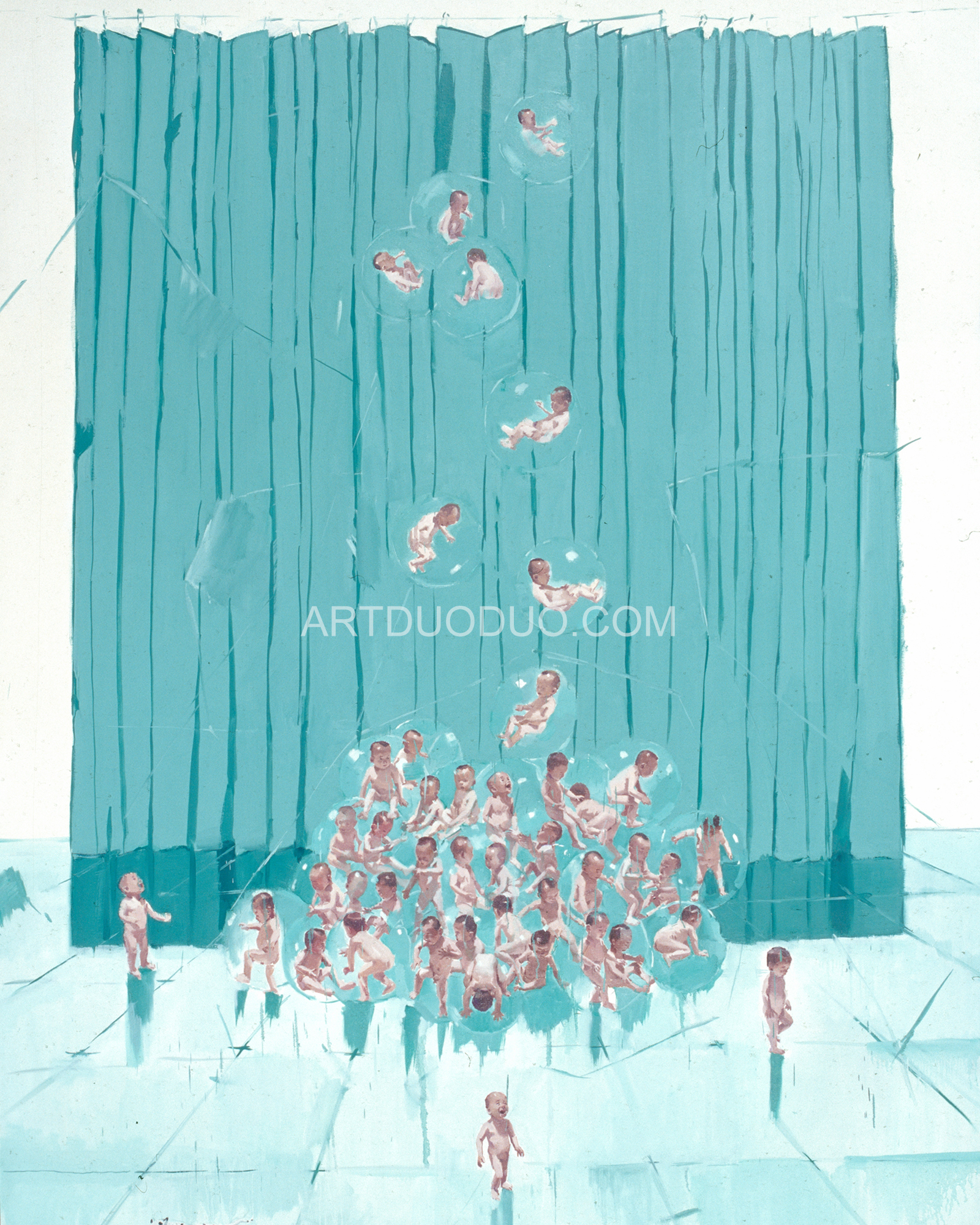

《中国童话系列》

唐志冈,一个在当今中国当代艺术领域,具有明确语言风格的杰出画家。1959年生于云南昆明,1976年高中毕业入伍,1989年毕业于解放军艺术学院美术系油画专业,1996年转业到云南艺术学院美术系任教。在唐志冈这一辈人中,他的这种经历非常平凡,当兵,转业,在部队学了点手艺,然后挂靠体制,端稳了饭碗。部队的确是个锻炼材料的炉子,改造人比普通学校更有效。许多青年在部队里,或学会开车,或学会行医,或学会服从,或学会涂鸦,或学会讲哥们义气。唐志冈学会了涂鸦,当上了宣传干事。作为军旅宣传干事,军队题材的画,无论是黑板报、壁报之类的画,一定要画,军队系统的奖项,也一定要去拿。即便是自己不想参加军队题材的主旋律展览,也是不行的。小一点说,要为所在的部队争光,大一点说,要为整个部队乃至整个国家争光。个人算什么?从整体上来说,一个宣传干事不需要有语言,但是,你可以有技术。因为语言法则不是有你制定的,只需要学习模仿就行。1986年,他就参加过建军60周年全国美展。随后,又参加过第七、第八届中国美展和第二届中国油画展等官方展览。作为一个青年军旅画家,能多次参加这么高级别的官方展览,已经算相当成功,足以让许多青年望尘莫及。换句话说,靠这种特殊的主流意识形态语言创作混饭吃,已经没有问题,也能打进这个语言系统组成的艺术江湖里光荣地活着。尽管这是一种活着的假象,但能够在假象中活得愉快,对于没有反省意识和能力的人来说,也不失为一种活法。一种没有经过选择的活法,是大多数人的活法。从这个角度看,活着,是荒谬的。作为活着的荒谬形态之一,就是对成规的赞美,将成规从偶然变为普遍。心灵和心智被这种看似必然的普遍性所征服的时刻,就是忘记了屈从的时刻。这个时刻被扩大而为生命形态,这就创造了荒谬的人。加缪说过:“荒谬的人,实际上是绝不拔一毛以利永恒的人,虽则他并不否认永恒的存在。”事实上,荒谬的人的存在,比加缪说的更遭,更复杂。最荒谬的人不是拔一毛以利永恒而不为,而是把偶然当作必然,把假象当作真相的人。荒谬的人与反省的人对永恒的理解,永远南辕北辙。加缪没有意识到这一点,而我必须指出,以告慰四方。从学理上说,人人都可能陷入荒谬者的深渊,而反省的人则要抓住一根漂木以期自救。自救是个永恒的主题,杰出的艺术家都是自救者。以戏谑而自救,乃是知其不可为而为之的自救者。这样的自救

者,有着指向自我以及他者的悲悯。

对于一个艺术家来说,多数时候,荒谬的深渊是美的或审美的深渊。唐志冈1984年创作的《军魂之一:担架》、《军魂之二:沧桑》、《军魂之三:阵风》等系列作品,陷入的是现代主义、神秘主义的美学深渊。这是二十世纪八十年代早期的艺术潮流,这个潮流拷贝西方现代主义语言的创作方法,在任何门类艺术领域里都是时尚的。这种语言与总体话语式的“十七年美术”、文革美术的对抗风起云涌,视为正当。毫无疑问,这是一种美学范式的深渊,向另外一种美学范式深渊的语言转型。光荣的、整体性的、必然性的人物形体向似乎是丑陋的、变形的、荒谬的形体转型;自然物象也进行了表现主义式、寻根诗性式的重构;色彩语言也从红、光、亮转为灰、阴、暗等过渡性、悲怆性颜色。色彩的转化与主题的转化密不可分。这是中国当代艺术从文革美术或革命美术,向中国当代话语转型的过渡时期。唐志冈局部性地参与了这个美术运动,但没有形成自我的或团体性的话语力量。他想“革命”,但没有人来叫他。作为军队美术家,他的平台相对处于当代艺术转型的边缘地带。他一方面要创作军旅题材作品,满足自己职业化的表现欲,对于一个吊儿郎当的“司令”来说,这种表现欲是必要的;另一方面又要追赶、把握艺术潮流,又似乎有点力不从心。他不甘心处于“边缘”,他骚动不安。他面对着军队主流艺术和当代艺术两把利刃。他慌张。不过,唐志冈八十年代后期的一些军旅题材作品,已经表现出了与那个美术舞台上的主流作品区别开来的气象。《问路》(1987)、《操练》(1989)、《共同课》(1989)、《啊》(1992)、《杀猪》(1994)等作品,尽管仍然属于军旅题材,但已经表现为对朴素、真实的生活现场的观照。他从主流脸谱的宣传栏“走下来”了。有人要“上去”,他却要“下来”。那种宣传画、壁报式即兴创作,那种典型人物、典型场景的单向度、光荣式角色概括,已经不复存在。这个时期的作品有两点值得关注:一者,色彩语言的自觉性已经逐步明确,通过色彩而构建的个人风格正在形成。色彩语言从服从主题到自我表达,这是一个优秀画家从业余创作走向艺术创作的重要标志。小画家总是在利用色彩,大画家则是与色彩对话。冷静的色调,干净的画面,静观的、有距离感的造型,几乎是独立构图的、边缘越来越清晰的几何色块,使通过色块而不仅仅是事物造型的语言越发清楚,这种语言虽然不是绝对的现代语言,但也绝非体制的主题语言。二者,在这个时期的作品中,已经隐含着某种解构主义的因子,生活化的场景有一种反讽的、消解式的欢乐。(这种欢乐,一直是唐志冈绘画艺术的一个隐含话语)《啊》(1992)这幅在部队医务室看牙齿的作品,就是这种语言的代表。人的面目在生活现场中被戏剧化,且略有滑稽的脸谱化,使画面松动而愉快。语言中的这种批判性放松,让一种优美、崇高的传统美学主题的重压得以初步释放。一种卑微的、普通生活常态的欢乐,同时成就了画家心理的自由。没有这般近乎忍不住的调侃,没有这等从“高处”“往下”走的胆量,就不会有今天的唐志冈。当然,必须指出,像《井台》(1986)、《问路》(1987)、《杀猪》(1994)这类作品,其审美重心仍然是优美的,或美的,甚至其主题还隐约导向了崇高这类范畴。美,本来是养成人的心灵和心智之尊贵的文化范畴,但美、优美或崇高一旦变成文化成规,就成了开放的、自由的心灵和心智觉醒的障碍,筑成了文化成规荒谬之“墙”的隐喻。荒谬的人从异化的人开始。荒谬的人总怀揣着审美的偏执,陷入荒谬的诗性的幸福。当反省和拯救也成为荒谬,焦虑,就是存在者本身。一个真正的艺术家,最不可抗拒的就是焦虑。当创造的欢乐燃为灰烬之时,焦虑就变成了心灵和心智的无端的存在形态。

1995年到1998年是唐志冈作品的重要转型期。记得在他转业之前,孙国娟曾带我到他在部队的画室去看画。我看到了满画室的波普人物,塑料模特的身子,肥皂式的色彩,日常生活现场中模式化造像,镜头前装佯的表情,表达的是二十世纪九十年代中国当代艺术的流行样式。一种方力钧、刘小东、岳敏君、刘炜式的玩世现实主义,被体制化塑造成荒谬形态的人物脱光了衣服,连肉体也表现为一种产品式的荒谬。对语言的模仿和批判视角的模仿,说明他从“边缘”出发向“中心”靠近的姿态,客观上说,这不是唐志冈的艺术语言。如果唐志冈就此裹足不前,那他最多就是个三流画家,一块镶嵌在中心话语高墙之下的垫脚石。一个潮流的形成,一块学术区域的划分,需要有许多垫脚石。趋之若鹜者,从来没有语言。像《战友》(1995)、《饕餮》(1995)、《射出》(铁丝网,1996)、《射出》(船上,1997)这类作品,都是有老到的功夫的,无疑都具有反讽的解构主义特征。《战友》这样的集体裸照,是以荒谬者审视存在者的集体照,照相馆布景的荷花、池塘、亭台、栏杆制造出传统中国文化的意境之美,这个意境是那么鲜艳、明亮而又俗不可耐。以优美的形式批判一种荒谬的优美,这是审美文化解构主义的通常方式。这个当代性的语言转型,使唐志冈的绘画艺术逐渐走向观念化。观念化创作的形成,必须有一种高度的概括能力,这种能力在造型艺术中表现为一种单一性图式化与戏剧化节奏之间的紧张。唐志冈的《成人开会》(1996~1998)系列作品,使其成功地从美、优美和崇高的创作范式中脱壳而出,在观念和图式合谋的创作中找到了自己的位置。除了艺术创作的天赋和技法之外,艺术家在一个时代立足也需要“权宜之计”,需要自己“画”出自己的一个适当位置,一把话语权力的椅子。唐志冈在与玩世现实主义的语言合流的过程中,找到了自己的位置,这是一个地处“边缘”的艺术家的睿智所在。于是,“开会”成了唐志冈的象征符号,一个观念题材的代名词。不过,我必须指出,在艺术发展的历史进程中,这绝对不是仅有的路子。除此之外,大丈夫也还可以另造神话。这是个另外的话题。

从“成人开会”系列到“儿童开会”系列,是唐志冈走向“中国当代艺术”创作的成熟期。这两个系列的作品为他赢得了越来越稳固的名声,也使他进入了中国当下一流先锋艺术家的行列。这个时期的作品,仍然以解构主义绘画语言为中心。解构主义是对传统语言和信念的消解。解构主义的方法一直存在,它从来都在与建构主义合作去消解那些颠扑不破的教条。反讽也是一种解构主义的方法。到二十世纪六十年代之后,解构主义一跃而成了一种世界性的主流诗学语言,一种主流创作方法。判断一个时代艺术的当代性,最重要的一点,是看其创作语言与时代生活的关系,与时代生活状况和精神状况无关的艺术,不可能是那个时代的当代艺术。唐志冈的“两会”系列作品,消解的是“开会”这种日常生活的仪式语言。“成人开会”是直接的生活仪式消解,“儿童开会”是转义式的生活仪式消解。无论身处任何时代,杰出的艺术家都会对生活化、日常化、体制化仪式语言进行赞美或消解。每人都想找到一个审美视觉,一种说法。唐志冈的这个视觉叫做“中国童话”。从批判性的立场来看,他是对生活仪式的解构,从审美上,也可以说是一种生活仪式的游戏。生活本身就是游戏,或者说,是游戏与游戏的种种关系。游戏中的角色,往往是不知道“游戏”的荒谬性的。唐志冈在接受林似竹访谈时说:“孩子们没有意识到大家做的事情其实是很无聊的,意识到这个事情很无聊,应该是很荒谬的事情。儿童的世界就是朝令夕改,早上做决定下午就改,这就是儿童的特征。中国所作的事情有些是很荒谬的,就像儿童游戏一样。中国整个是这样的一个过程。画面出现一个或者群体其实是反映我内心的一种感受。其实这些孩子表达的也是我用我的眼睛看今天的中国从历史到现在的变化过程。在儿童的游戏中,我们哪个不是乐于其中的?我是在那样一个过程中过来的。我童年就常跟父母一起开会,那时是很好玩的一件事。那是一个没有电视,除了开会现场张灯结彩、灯火通明之外,天下一片漆黑的时代,只有开会现场是最迷人的。大人开会是我们每个孩子每天都盼望的事情,我们在桌子底下爬来爬去,桌子上很可能你死我活,可是孩子在下面是很愉快、很迷幻的。我今天的态度和立场是不一样的,它就是一场游戏。我以儿童的眼睛看到的一切,借这个我所看到的,表述我内心的现实。”就是说,唐志冈的“开会”,尤其是“儿童开会”,并不完全是从主题或内容上对现实进行批判,更重要的是这种艺术的游戏样式,使审美情感逼向批判性的范畴。这是生活与艺术相互砥砺产生的游戏力量。

《中国童话》既是现实,也是重构的现实。作品提供了以现实的游戏视觉阐释现实的可能性。佯装严肃的幽默脸谱,光荣而崇高的徽章式军人和干部形象,成人权力游戏世界假戏真做的戏法,炼狱看门狗的角色,表现出唐志冈的一种语言策略:比勇斗狠的身体暴力、不动声色的阴谋诡计、一本正经的虚伪,嬉笑怒骂式的“狂欢”,生活喜剧的“肉相”,“肉相”的生活喜剧,历历在目,显现出一种地狱般的静默。在传统隐喻中,“肉相”的地狱总是黑暗的,而在唐志冈的隐喻中,“地狱”蓝天般的青翠,彩带般的红艳,翡翠般的单纯。一个时代的悲哀在于,人总是制造一种生活仪式的、语言的暴力,使存在表现为正当,使本真的自我异化为荒谬。然后,艺术家又在创作艺术时,将游戏化的仪式暴力,变成直观的审美欢乐和单纯,这是欲望与快感,升华与堕落的人生写照。唐志冈近期创作的《中国童话》系列作品,如《中国童话:泡泡》(2007),《中国童话:玉》(2007)、《中国童话:胆结石》(2007)等,从对荒谬生活仪式的批判,逐步过渡到纯粹儿童游戏性的、自足的绘画语言游戏图式,这是一个画家从题材性创作,向纯粹图式性创作过渡的标志,也是一个艺术家不拘一格、进入自由创作状态的标志。人束缚在人中,物束缚在物中,人与物束缚在直观、单纯的游戏中,也解放在直观、单纯的游戏中。

唐志冈的另外一种语言策略,是技法语言上的策略,画面构图,被概括为大面积鲜丽的色块与色块之间的关系,简单而明亮,明确而坚定。从使用色彩语言的纯度看,唐志冈无疑是中国当代艺术家中最懂色彩的画家之一。传统的画家总想让色彩压住画面,使画面造成一种构图的、型的、隐喻的、意识形态的重力,而唐志冈在近年来创作的作品中反其道而行之,他总是使用蓝色、绿色、艳艳之色,去反抗画面的重力,但他的画面又能被另外一种语言不动声色地压住,使画面的图式、型与色不至于飘起来。这种语言,就是艺术家对作品的控制力,一种屏住呼吸的妙有之力。唐志冈这种借力打力式的、“压得住”的功夫,充分表现了一个杰出艺术家把握语言的天赋。这种色彩造型方式,正合乎我一直坚持的一个看法,即没有色彩,就没有型,色呈现型的结构,色即型的迷狂,色即型的语言,色即型的隐喻,色即是色,不是别的什么。色构而不是型构,从型构转换为色构,使艺术的可能性变得无限丰富,横竖滋长,自在显现,形成大开大合之象。以唐志冈的作品来确证我的某个思想,乃大快人心之事也。

唐志冈的第三种语言策略,是在画面清晰的审美平面或审美空间上,涂鸦“脏”的视觉障碍,如《儿童时代》(2003)系列,将各种颜色斑点,无规则地“摔”到画面上,就像美国抽象表现主义艺术家杰克森?波洛克一样,存心要破坏画面的无障碍透视,表现像“脏”的窗户一样立在眼前的视觉无奈,这无疑也是对传统视觉审美文化和情感的挑衅。也是艺术作为作品具有无限可能性的表达。事实上,一种“脏”的、有“障碍”的视觉,也像“美”的、无“障碍”的视觉一样,存在于艺术的可能性中。“美”不是“提升”,也非“堕落”,但当“美”变成一种恶俗,一种垂死的教条之时,“堕落”就是必要的。他曾跟我说过,他还画得不够“烂”,他要无限度地“烂”下去。正当许多人的审美情感渴望“提升”,向往美轮美奂之时,他的“烂”,就是渴求向下“堕落”。在向下的“堕落”中,获得创造的自由,以期形成对俗不可耐的腐朽艺术文化的对抗。这就是唐志冈,宁可当“二流子”“司令”,也不当正人君子。

Copyright © 2017 Corporation All Rights Reserved 阿特多多 版权所有