与很多艺术家一样,潘德海(1956— )对绘画的爱好是天生的。在他上大学之前,他接受的绘画趣味是俄罗斯巡回画派例如列宾(Repin)的风格:充满历史性的叙事与文学性的形象刻画。有很长的时间,华山川、贺友直的连环画给潘德海难以忘怀的印象。对于大多数年轻人来说,70年代的绘画条件仍然有限,使用油画颜料属于奢侈,加上技法书籍很少,所以,在上大学之前,潘德海没有触摸过油画。不过,新时期所给予的可能性是全方位的:有国外画册的图书展览开始让年轻人看到印刷精美的世界名画,来自同学家庭的现代主义资料也渐渐成为影响他们审美判断的源泉。潘德海于1978年进入大学,他与同学丁德福、王长百翻阅着全新的画册,讨论着西方的现代主义。对来自西方的艺术的理解不仅需要直觉,也需要思想的工具,这样,亚里斯多德(Aristotle)、康德(Kant)、黑格尔(Hegel)、柏格森(Henri Bergson)、叔本华(Arthur Schopenhauer)的著作就成为潘德海的精神食粮。“内在需要”要求画家领会西方艺术的观念背景与历史上下文,所以,当大多数年轻人如饥似渴地阅读西方哲学、文学和心理学著作的时候,没有人认为这有什么不妥。

在不同的哲学思想的表述中,柏格森关于“绵延”的理论给予了潘德海极大的影响。柏格森的生命哲学对“理性”的概念活动没有兴趣,他对理智究竟有多大的创造性表示怀疑。他强调生命本身的运动过程,强调生命运动中不可知的那部分——它正是生命的真实存在,生命充满着自由和偶然性,否则所谓的创造难以产生。在生命哲学家的著作中,潘德海和他的同学们以及朋友们究竟找到了多少稳定的思想逻辑是值得怀疑的。可是,那些出现在西方哲学家著作中的词汇显然挑起了年轻人对生命本身的理解。1976年之前,中国人对生命的理解受到特殊的政治和意识形态背景的影响,公共的政治目标成为所有年轻人的理性目标,而这个理性是在一种制度强权的威力下有纪律地成型的。所以,这里的理性不过是一种对自由思想给予绝对压制的制度要求,与遥远的国度的康德所强调的理性概念全然不同——尽管柏格森的直觉理论针对着康德的体系。这个奇怪的、决然不同的政治与文化背景决定了西方哲学对中国年轻人的影响仅仅是提示,西方思想在年轻人心中唤起了对问题的追问,对潘德海这样的年轻画家来说,那些与过去革命与政治语录截然不同的声音促使他们寻找曾经没有听说过的精神世界。生命像喷泉与焰火,从一个神秘的深渊喷薄而出,向四处发射,那些分散的因子将无限绵延产生奇妙的新生命。潘德海几乎是本能地同意这样的观念的,当政治空气赋予了启发生命意识的可能性的时候,生命本身就开始充满活力地运动起来。这是80年代大多数年轻艺术家的真实状况。在以后的艺术实验里,潘德海一直遵循着内心如此的生命绵延。

学校提供了学习技法的时间和空间,但是,对于潘德海来说,大学生活更多地是体验时代变迁中的种种变化:生活方式、思想态度以及道德立场。所以,当不止一次地看到了关于西南地区的文献,看到了袁运生这样的画家对西南风情的表现后,潘将西南地区的历史与不可知神秘化了,他似乎觉得有一个神秘的地方与自己的内心渴望相吻合,如果一定要做出选择,那就是昆明。

我们读大学那时还兴全国分配,可以自己填报分配志原。我一直到读完大学,从来没有离开过东北地区,那时就特想离开家。我对云南并不了解,只知道是少数民族地区,风光不错。当时我看过艺术家袁运生在云南西双版纳画的一些素描,对我震动很大,所以很想来云南看看。

80年代初期,中国被允许可以对古老与旧物发生兴趣,熟悉历史的人知道,之前,古老与旧物被认为属于地主资产阶级,属于应该被彻底砸烂的东西。当人们的感觉被解放,任何人有权相信自己的感受的真实性的时候,“古老”和“旧物”这类东西就成为连接过去和抚慰心灵的药物。70年代末和80年代初的所谓“生活流”对应了这样的感受,藏族地区的淳朴和少数民族的日常生活方式,成为中国艺术家重新清理艺术思想的契机。最初,潘德海对陈丹青“西藏组画”兴趣有加,源出于此。所以,当潘德海到了他向往的城市时,他发现“简直比想象的还好。那时昆明很安静,老街巷、老房子、特色小吃、少数民族风情,都让我觉得美好和新奇”。

事实上,接受现代主义的潘德海是依凭直觉来到昆明的。他在这个城市没有任何朋友与亲人,他被分配到云南省地矿局子弟校当美术教师,他开始寻找可能性。最初,他用表现性的笔触来表现内心朦胧的感受,这样的感受夹杂着从书本里得来的人生观和对世界的想象,当他听说在元谋有一片神奇的风景——土林——时,他似乎听到了一种不可拒绝的召唤:

在地矿局子弟校当美术老师。我分来后第一个学期,就听说元谋有个土林,便与搞摄影的朋友去土林。当时只是想随便去看看,没想到,土林给我的印象太深刻了,对我早期作品的影响也是巨大的。

土林的色彩和造型以及看上去显现的荒芜,给予潘德海震撼,年轻人在这片自然中敏感到“象征着生命的粗犷和原始的感觉”,画家本来就充满神秘感的内心在土林的触动下被引向更加抽象的感受,这样的感受引导他在早期绘画中使用抽象的语汇。毛旭辉早年记录说,潘德海“跑到土林去了,发现了圣地。那种光秃秃的荒芜悲怆的美。什么都没有。但他觉得什么都有了。”他画了“一批批红色的土林、灰色的土林、苍白的土林,最后土林也消失了。只有骚动和狂想。”

潘德海早在学校期间就了解到绘画更广阔的可能性,他从国外的画册中就得知抽象表现的合理性。所以在1982年期间的一些作品里,例如抽象系列的《无题》、《房屋》里,我们可以看到画家对抽象的尝试,他不是受到书法和符号的抽象结构的影响,就是关注自然物体的几何关系,这些实验当然是他对抽象艺术的理解的表现。可是,正是自然本身,促使他大胆和十分肯定地使用被称之为“抽象”的语言。他甚至完全不认为“抽象”是玄奥不明的,相反,那样的“抽象”是内心真实的具体化。1982年底,他开始了“土林”系列,强烈的阳光在土林上的表现,给予潘德海充分表现抽象构图的机会。他强调了阳光下土林的质地,强调了不同结构之间形成的抽象关系,他在蓝色的天空与红色的土林之间寻找抽象的对比。看得出来,潘德海关注的不是抽象的形式,而是内心具体的情绪,构图表现出画家在作画过程中对神秘与自然的生命有充满激情的体验。

抽象的表现不是孤立的,承认内心的真实性,承认人的无意识的存在,构成了80年代表现主义和抽象主义艺术的出现。而在西南边陲的昆明,“抽象”来自风土的启示。云南的风土提示着时间,潘德海的抽象在很大程度上讲是对时间的追忆。他没有将眼光投向现实,而是投向他想象的过去。画家假设回忆的力量是无限的,因为回忆“使你不自觉的抛开了现实的存在,没命的退回到往日的世界,回忆过去令你感动,完全是由于过去的生活无法再现的缘故,其实过去就象很多种影像,模糊的影子在你眼前流动,同时也异乎寻常的清晰,仿如昨日,这就好象构成了人的精神生活生命冲动的瞬间河流,价值就在于情感猛然的觉醒,从最底线把生命活动推向顶点,使精神和肉体在这样的时刻达到了完美的和谐,实际上,人能真正感觉到精神存在的接近生活或在其中,是不断回忆构成的,有身临其境感觉,而现实和眼前的一切反倒让你觉得陌生、虚幻、不确定,甚至不清楚自己在做些什么,像在梦中”(1983年)。这是一种特殊的心理情结,它构成了潘德海区别于他人的思维方式与形象理解方式。可是,究竟有什么丰富的经历需要回忆而必须通过绘画将它们表现出来呢?

的确,正是特殊的心理情结诱导着潘德海越过眼前的现实,与不可知的过去相遇。潘德海假设了一个现实,一个我们在日常生活中不能见到的现实。他寻找着她,并用他自己的想象来装饰这个心理现实,他甚至相信,如果自己不能够依赖于这样的现实,生活本身的真实性与意义便很难得到体现。在这样接近“抑郁症”的追忆中,画家相信自己“活着”,或者说“日夜渴望的实实在在的生活”才是可以得到证实的,情感的升华,精神的活力,才有据可寻。

我们已经注意到,通过哲学的词汇唤起对生命的思考是80年代年轻艺术家普遍的风气,他们在尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)、叔本华、佛洛依德(Sigmund Freud)、萨特(Jean Paul Sartre)的翻译著作中发现了许多可以沟通心灵的词汇。人类的基本经验是,词汇可以打开心灵,如果这个莫名其妙的词汇刺激了人的思维的话。所以,当潘德海接触到了“幻觉”、“潜意识”、“本能”以及“疯狂”这类生命哲学容易使用的词汇时,他就自然可以将这些词汇唤起的感受串联起来,他就可以像做白日梦一样陈述自己的感受,要求自己用艺术的方式再现“回忆中模糊的生命幻觉”,用抽象表现的方式去勾画“精神的感召与启示”。(1983年)

1983年是抽象的“土林”产生的时期,也是画家不断阅读各类著作的时期,有时候,潘德海会对自己关于艺术的看法记录下来,这些看法可能是阅读后的提示,也可能是一种关于艺术的冥想,不管怎样,画家也想用文字来表述对艺术的理解:

混乱中探索,这纯粹是从新,从心走入自然,这自然同时也是自身的反射,又是外在不自觉的结合,是新鲜艺术感觉的发生地,像千千万万的细胞一样,突然有的细胞发生变化一样。

刺激是必须的,疯狂的艺术状态也是必须的,自由精神是必须的,必要制约也是绘画艺术的必须,四种元素的结合是好的绘画诞生的前提,失去一种元素,也可能产生绘画,但不完整,不永恒。

事物背后的看不见那半或大部分比起它的表象更能让我激动,因表象仅仅能说明事物一个方面,尽管它所展示出来的是很诱人,但不太可能完全真实,我似乎感受到内心深处在骚动,在反抗外部世界强加给人的视觉感受。这种表象无生气,单一无疑使人产生了被愚弄和收骗的感觉。

当我在水面上看见一条船时,我不能满足船体露过水面的那部分,我总是在寻求它另一部分,想象它那一半,在水下的那半,宛如一些重要的东西隐藏在不为人所知黑暗中。在视觉被阻断的地方,在表象世界尽头的地方:对我来说,艺术才是真正的开始,这似乎是我每张画的起点之处。也是探寻自己的入口处。

任何人能够在艺术家的文字读到西方人的影响,并且是混杂和缺乏系统性的。艺术家不过是记住了他想记住的思想,这些思想都成为自己从事新的绘画实验的依据。

艺术观念上的看法,使潘德海在昆明遭遇了知音。“巧的是,毛旭辉的母亲与我恰好在一个单位,只是她早已退休,但与我同住一个大院。那时他母亲告诉了他我的情况,有一天他又回父母家来,我们就认识了,非常自然,一切都是因为艺术。”1983年的毛旭辉同样在阅读海明威(Ernest Hemingway)、索尔·贝娄(Saul Bellow)、斯特林堡(August Strindberg)、卡夫卡(Franz Kafka)、加缪(Albert Camus)、艾略特(T.S.Eliot)、叔本华、赫塞(Hermann Hesse)、尼采、萨特的著作,他也是柯柯希加(Oskar Kokoschka)、凯希纳尔(Ernst Ludwig Kirchner)这些表现主义艺术家的崇敬者和学习者。因此,只要用敏锐的眼睛一瞥对方的模样,观察到对方的神情,就可以知道他是不是一个类似自己这样孤独的战友。“人必须对世界有所看法,先不要有标准,先释放出来。”毛旭辉的这种看法同样也可以看成是这个时期潘德海的观点——承认生命本身运动的合法性。

朋友的数量在逐渐增加,潘德海渐渐发现自己已经不那么过分地孤独,至少他有与自己思想与观念发生共鸣的朋友。他摆脱了“闷”在家里看书、画画并且压抑的生活,尽管这些年轻人没有可能参加官方的展览,他们之间却有了交流思想与艺术体会的可能性。他们渴望聚会看书讨论,翻阅画册,了解现代艺术,并对艺术充满报负和理想。他们对艺术的激情让人想到梵高(Vincent Van Gogh),尽管生活水平低下——按照潘的回忆,“那时大家工资都很低,大部分工资都用来买绘画颜料,人几乎是在半饥饿中度过的”,可是,他们将艺术看成是生活在这个世界的唯一理由。当思想有了无数次碰撞之后,这样的集体是需要将他们的艺术展示给这个社会看的。1985年的政治空气在之前清理“精神污染”的运动之后再次表现出清爽,也就是说,之前接受西方思想的潮流在这个时期进入了新的高潮。在不能够参加官方展览的情况下,通过自己的努力展示自己的现代艺术就成为年轻艺术家的目标。可是,这也不是说有一种必然性,上帝将施惠于那些处于西南地区的年轻人。毛旭辉记录了与潘德海和他的朋友们的艺术道路有重要影响的“新具像画展”的历史过程,1985年的一天,从昆明去上海华东师范大学美术系读书的张隆放假回到昆明。当他看到毛旭辉、张晓刚、潘德海三人的画时,“很激动。认为上海那边的画太弱、太甜,没有生命”:

他(张隆)提议大家到那边去办展览,展厅由他负责联系,不过一切都要自费。因此要赶快挣钱。他们去参与别人办装饰公司,搞装修,画设计图,折腾了一阵子并不景气。钱还没有挣到多少,上海的电报来了,展厅联系好。要赶快行动。钱不够只有借,潘(德海)带了6佰,毛(旭辉借了3佰),张(晓刚)借了2佰。三人的作品整个装了八大件,用三轮车运了两趟去火车站办托运。由于快件,4佰多运费出去了。潘和毛请了事假也赶去了上海滩,张因事被困在了昆明。一大堆具体的事,画广告、印请柬、登广告、搬运画、挂画、布置,所有一切都是自己的活计。晚上偷偷住在华东师大美术的学生宿舍里或教室里。每天都得躲避校警的盘问。晚上的愉快时光是在校内的冷饮部与爵士咖啡一起渡过的,上海方面参展的除了张隆还有候文怡女士。他也是82年从浙江美院毕业的。毕业后分到湖南一个什么地方。她“抗战”了几年。近期才在上海文史馆谋到一个工作。也是个穷光蛋。……她提议展览名“新具象”。大家凭直觉就同意了。……要开展时老候又拉一个浙美毕业搞雕塑的叫徐侃。他参加这个展览并没有花什么钱。我们叫他去买些广告颜料来。画展终于1985年6月日在上海静安区文化馆开幕了。一少女送来一篮鲜花。展厅费每天30元,门票收入不给我们。那天人来了不少,上海美术界人士,年老年轻的都来了。包括现已过世的关良先生、阿达先生。展厅里热烘烘的,挤满了人。一个中型展厅,挂了120件作品,挤得要命,过道上又摆了不少金属雕塑。那一天我们就在不断的握手、介绍中熬过来了。人们普遍觉得这个画展很刺激。

直到参加“新具像画展”,潘德海仍然沉迷于他的抽象构图,尽管他看上去性格腼腆,可是,内心却涌动着无意识的风暴,这年,他将绘画理解为一种“屠杀”:

绘画在特定文化层次的背景下应是一种暴力、一种大屠杀、一场无血的战争,它应具有一种美妙而残酷的特性,使灵魂在一个既惊恐又震慑、既爱又恨的奇异的力量的戳穿下转化为一种真实的鸣响。(1985年)

继上海之后,“新具像画展”在南京也进行了展出。所受到的这个城市观众的理解让参展艺术家感激不已。可是,接近白日梦的精神状态总会遭遇现实的提醒。在结束了“新具像画展”之后,潘德海再次发现了世界并不如愿。他尤其发现自己的城市仍然非常闭塞,展览已经结束,艺术仍然留下无数问题。现实的活力给予人新的可能性,这提示潘德海去思考,如何能够发展自己的艺术?

言语不多的潘德海在第一届“新具像画展”结束之后去了深圳(8月),这个时期,这个城市被国家赋予了更多的政策,所谓改革开放,国家选择了像深圳这样的不多的城市进行市场经济的实验,这似乎意味着挣钱维持生活并且为以后的艺术提供经济基础成为可能。“当时深圳是一个淘金之地。我以为去了以后可以赚很多钱,然后再安静地画画,但去了以后才发现,在深圳除了没日没夜的打工挣钱外,根本不可能有心情有时间画画。呆了不到一年,我又回到昆明。”从画家的回忆中,我们很难想象在当时的冲动中肉体与灵魂的冲突究竟有多严重,不过,可能性是一个复杂的心理体验,上海与南京的经历使潘德海看到更宽广和更复杂的世界,他需要寻求可能性,无论是生活还是艺术。何况,在展览结束之后的那几天,潘德海发现,展览之前的冲动并没有给自己换来持续的辉煌,生活一切如旧,没有任何真正的变化。至少他当时是这样理解自己的处境和艺术的。装修、设计、陶艺,所有这些听上去与艺术有关的事不过是谋生的手段,与自己内心复杂的问题和追求没有什么关系[7]。所以,在深圳工作了差不多一年的时间,潘德海回到了昆明。潘德海没有文字资料记录他自己这段时间里的困惑,事实上,尽管生活状况远不尽他人意,他对具体的生活也没有太多的抱怨,在1986年11月20日的时候——这应该是潘德海从深圳回到昆明的时间,画家写下了对生活体验进行归纳的文字,尽管文字多少有些含糊其词:

又剩一个人了,绝对的一个人,等待他的是疼痛和抓寂的深渊。

重新开始,一百次的重新开始又结束,没有调和的半点余地,生命本身粉碎了生命,新的关系在形成没有一点杂质的混透,人是那么容易被情感所欺骗,成为感情的奴隶,永远是奴隶、愚蠢,被希望所欺骗,每次的希望都以全部的生命和激情去抓住五彩的幻影。

神一样的思考,狗一样的生活,每当骚动不安时却希望世界能发生奇迹,存在的一半和不存在的那一半,使你变成了半人半神,此时体验是超然的。

在绝对的虚无时,生命才开始呼吸。

在绝对虚无时,意志又已感性的面目在远方诱惑。

绝对的虚无就是彻底的自由和束缚。

生活就是枷梢,是陷阱,是赌博。

每次都抱着一种自欺欺人进入一种状态,

自己经常在上自己的当,上了人性的当。

为什么甘愿受骗,明知等待的是什么却要拼命甚至是狂热的去做?

也许这是一次感情生活的记录,也许潘德海将一个具体的经历上升到对生活问题的归纳。当我们发现潘德海开始对“情感”有所质疑的时候,能够知晓他已经开始对理智有了使用。很难说生活中的经历对艺术究竟有多直接的影响,在回到昆明之后,在继续涂抹抽象构图的过程中,潘德海开始了对内心精确方向的确认。1986年,美术运动在全国各个城市不断发生,潘德海从阅读西方著作开始更多地转向对具有影响力的《美术》、《江苏画刊》、《中国美术报》以及《世界美术》和《美术译丛》这类出版的关注,他参加了第二届“新具像画展”和“西南艺术家群体”的学术活动,他几乎是本能地认为仍然需要在一种集体的生活中工作。1987年,潘德海开始在纸上实验“苞米”。

1987年的政治氛围因批判“资产阶级自由化”而再度紧张。不过,当印象派、表现主义、抽象主义、超现实主义、达达主义被反复实验之后,批评界也很自然地要质疑被称之为“85美术运动”中的种种现象,那些对西方艺术的模仿的意义究竟在何处?从1987年到1988年,理论界讨论着“语言纯化”的问题。这年,人们注意到徐冰与吕胜中展览中的现象,并将徐的“天书”作为语言纯化的一个典型的例子给予分析。事实上,由于市场经济带来的社会生活的复杂性,为艺术家提示了表现的多样性,如果将艺术仅仅看成是不同的风格结果,而西方的艺术已经完全进入了后现代阶段,那么,中国的艺术究竟是否应该继续沿着西方艺术的道路走下去?这个问题的逻辑本身存在着问题,因为,社会与文化背景决定着中国的特殊性,重要的不是风格,而是问题的切入方式。如果“灵魂”被反复唠叨而没有被分析,灵魂的存在以及它的价值上下文就难以判断。换言之,在现实给出了些许后现代主义的机会的时候,本质主义如果仍然存在,它的基础究竟是什么?潘德海坚持着他的本质主义的追问方式,不过,他在行动中对没有边际的抽象迷狂已经有所警惕。

《掰开的苞米系列1号》(1987年)是最早的“苞米”作品。潘德海最初是用水彩进行实验的。构图虽然呈现出明显的人体,不过我们更愿意将那些团块构成的关系看成是一个北方的城墙。潘德海想在水彩的洗擦过程中看到他希望看到的“情意结”,这当然是一种假设,是对神秘的未知的追寻,自己究竟需要什么神秘的东西呈现出来,一开始,画家并不清楚,他对颗粒的处理方法也是在实验的过程中发现的[8]。潘不断地在纸上进行实验,他发现,如果将团块再进行分割,使其演变为不可胜数的颗粒,并将这些颗粒组织成一个个没有规则的图像——经常是人的脸和肢体,构图就会呈现出一种神秘的世界:繁复、怪异、难以琢磨。在1987年完成的水彩画《掰开苞米—后山系列》里,我们已经能够看到一个神秘而复杂的苞米世界。我们可以辨析出由苞米构成的人的肢体和脸庞,不过,不断繁衍的苞米以及由苞米构成的生命,让我们无法准确地分辨这个世界。直到1988年,潘德海用水彩画材料完成了数幅“苞米”作品,例如《掰开的苞米—8月》和《掰开苞米—后山》,在这些构图里,人体与脸部造型清晰可见,画家的意图是:那些构成生命的要素可以用不同大小的颗粒来象征。1989年,水彩画的“苞米”出现了强烈的装饰性色彩(例如《后山—5号》、《井与女人》),与另外一些微妙的色彩构图形成了对比。画家已经清楚,保留人的造型不是问题,重要的是通过苞米的处理使构图抽象化。男人、女人,一个还是两个,他们仅仅是衍生苞米的托词:一个用笔擦洗出的不断繁衍的苞米世界构成了画家对寻找生命问题的一种形象假设。在不断的实验中,他甚至着迷于每一个颗粒的反复擦洗。

在水彩画的同时,潘德海也使用油画颜料实验苞米的处理。我们在1988年完成的《后山—两个人》中可以看到,最初,画家使用油画的方法与水彩不同,他只能够用涂抹的方式,油画颜料的粘稠性使得画家在处理的过程中难以反复洗擦。以后,潘德海尽可能地使用薄薄的颜料,增加了油对颜料的稀释,试图实现色彩在反复皴擦中产生的丰富性与微妙效果。无论如何,直到1989年,潘德海在不同的油画构图中仍然成功地表现出他一直迷恋着的神秘世界。现在,这个世界不再是由狂乱的笔触构成的抽象构图,而是由画家细心刻画的颗粒构成的一个理性的空间。神秘不是通过表现性的方式,而是以一种细心的安排构成的复杂生命图像体现出来的,而这样的生命图像不可能在任何西方绘画中找到。所以,当潘德海于1989年2月将一件“苞米”三联画送到“中国现代艺术展”上时,批评家惊异地发现了“苞米”在语言转换上的独特性和重要性。1993年,批评家易英对潘德海的“苞米”系列做了如下的分析:

有一个问题使人不解的是,潘德海在选择苞米作为他的意象的时候,其动机究竟是对生命的感悟还是视觉形式的创造?在很大的程度上,应该后者才是决定性的因素。和85时期的青年艺术家一样,潘德海也把艺术的功能被视为批判的武器,把艺术作为体验生命价值的工具,而艺术本身的价值退到了后台。因此作品的价值主要依赖于理论的宣言,那是一个思想大于形式的时代。真正到了“苞米系列”开始的时候,潘德海才找到了属于自己的符号形态,一旦在视觉语言上确立了自己的地位的时候,思想也就找到了归宿。反过来说,如果潘德海总是停留在他的第一阶段,那么再深刻的思想对他的作品来说都无济于事。在某种意义上说,以某种生命哲学的形态来解释潘德海的作品,无论是批评家还是他自己,与他在第二个阶段——亦即“苞米系列”的阶段——的创作是大体吻合的。但即便是在这一阶段,潘德海主要关心的也仍然不是哲学问题,而是形式制作的程序和技术,而恰恰是后者,才使他在85新潮之后脱颖而出。

批评家想强调的是,潘德海对自己独特语言的确立,不仅划清了哲学出发点与艺术表现的界限,也划清了思想与思想表达的界限。语言的有效性成为思想与观念合法性的证明。这样,生命意象不是通过抽象的表现,而是像批评家栗宪庭所说的那样:“仿佛把人、自然环境的表皮剥开,裸露出密集的细胞状态的空间,使人感到了一种神秘的生命的想象”。这是在感性基础上的描述,批评家试图在保持本质主义立场的前提下,找到一个可以进行语言转换的范例。实际情况是,正如易英注意到的,画家开始了他冷静的语言研究。1989年,潘德海对自己的工作做了记录:

苞米系列作品,像一个艺术的系统工程,这个工程现在才开始,各个部分的构造还正在规划进行中。这是一个博大的系统,这里面体现多样性、整体性的特点,它是一个生命体,它的每个局部,小的单项,小的分主题,像一个单细胞,形成自身,生殖、循环,发展的——共生性,这个工程进度的特色是由很多眼睛和很多肺部,配合外部世界保持密切的联系,并把握自身的发展趋向。

我现在的创作计划、打算、绘制作品都是在构建这个系统工程打基础和添砖加瓦,这第一步显得极为重要。

1989年到1991年是大多数现代艺术家多少有些无所适从的时期,“新生代”的情绪虽然是北京这个城市的象征,但是难以感动西南的艺术家,几乎同时的“玩世现实主义”还处于领事馆的空间,没有构成强有力的影响,在湖北武汉,王广义的“大批判”几乎限于画室内少数成员的讨论,所有新的艺术现象正在准备着出场。在昆明的潘德海压抑着自己,社会空间没有将他在1989年感受到的赞许延续太长的时间,所以,直至1991年的夏天到北京之前,画家是在“太苦闷”的心理状态下度过的。在北京,潘德海继续进行着“苞米”的发展与衍生实验,他不断进行着复杂的技术尝试,画家开始用丙稀作画。丙稀材料的特性与水彩有些接近,画家可以用水不断擦洗画面,直至最初勾勒的颗粒轮廓再次呈现出来并且显露出微妙的复杂性。在这个时期,潘德海仍然坚持通过表象去发现后面的真实。他在1990年4月的一个笔记中写到:

我经常在思考着这样一个问题,我们生活的这个世界,除了它的表象之处,就什么也没有了吗?这个表象是否说明世界的全部呢?那看不见的那部分,隐藏在表象后面的那部分,是否究竟存在呢?它又是什么呢?它是不是另外一副面庞,它是否能代表事物的本质方面,那么我从另外的一个特殊视角来审视——从艺术的特有方式介入,使我们更真实认识世界,了解我们感兴趣的东西。

这样的思维逻辑在那些观念主义者来说是没有意义的。因为世界已经没有表象与本质之分。在北京,那些以轻松的态度来反映社会状况的“玩世”与“波普”艺术家已经通过成功与影响力告诉了潘:现代主义的时期已成过去,追问本质,不过是在对“神秘”或者“意象”这类不可证实的语词进行没有意义的唠叨。实际地讲,新的艺术现实对潘德海当然会有影响,所以,有很长一段时间,他在自己的构图中使用了明确的造型与多少有些“嘻皮”的形象。可是,潘德海不适应这样的精神气质,他发现对问题的分析应该有自己的方式。他早就意识到“一种样式延续久了,无宜于自杀”(1990年),同时他也对改变自己的方法与风格充满信心。他没有跟随潮流,他几乎是默默无闻地在进行自己的工作。他要通过不断产生出来的作品告诉人们,自己的艺术不是一层不变的。不过,一个重要的变化是,画家从潮流中观察到:“形”对于风格的识别能够起到关键的作用。一开始,“苞米”多少有些自然繁衍,画家利用那些不断生长的颗粒构成的世界去象征生命的状态。渐渐地,画家将模模糊糊的人形更加具体化,有了眼睛和鼻子,“因为你描绘的图像越模糊,越缺乏识别特征,也就越容易被漠视。所以符号的选择是至关重要的。‘苞米’符号我画了十几年,它已不纯粹是当初的那种描绘标准,它在我不断的改变中不断被赋予新意,也就不是单纯的变不变的问题。”

虽然潘德海意识到了北京的重要性,他清楚“包容一切文化的大城市成为艺术家生存和发展艺术的首选之地”,但是他没有像在1992年之后产生普遍影响的“玩世现实主义”和“政治波普”艺术家那样,表现出是这个城市里的英雄。这一次,潘德海在首都生活与工作了八年,可是,发生在北京的当代艺术事件没有一个与他有关,朋友们认为他消失了。画家本人承认:自己在这个时期内心出现过困惑,所谓“寻人启示”系列,不过是他在原来的现代主义立场上真实地探究自我内心的记录。可是,他没有放弃对自己的艺术方式的思考。真实的情况是,就像他不断地搬家一样,潘德海没有停止对自己的艺术进行调整与改变。他的出发点不是外在的世界,潘德海像着迷一样反复琢磨着“真正的人”的感觉,这个琢磨有时让人发狂,所以他在一些作品里表现了撕开脸皮的暴力倾向。这时,画家还是觉得青春没有远去,但是多少有些稍纵既失的可能,“青春痘”对年轻、热血以及青春的眷念包含着无可奈何。

不是因为生活难以维继,而是由于仍然不习惯。北京这个越来越闹哄哄的城市终究将潘德海逼回了昆明。“到最后我1999年离开时,生活开始变得好了,画也越来越多,完全可以靠卖画维生,却又突然不想在北京呆了。”将潘德海牵引回昆明的原因仍然是持久不变的心理情结:云南有自己的朋友、有唤起自己魂魄的阳光与自然,有记忆,有感情,尤其是,昆明的缓和与安静的气氛与北京这个“名利场”实在不同。

1999年,行为艺术填充进这个时期观念转换的空白,艺术的体制问题随着市场经济的发展愈加明显,至少,次年主办上海双年展的上海美术馆开始了对当代绘画的收藏,表明了意识形态冲突在时间中得到了缓解。潘德海在这样的背景下回到了昆明。的确,对于所有的人来说,时间就是力量,当他回到熟悉的城市时,发现了时间带来的变化:

我在离开9年又回来后,发现很多人都变了,过去的朋友大都变胖了,变老了,头发掉了不少。我觉得这是人的生活内涵,而这些变化因为太普通、太平常不被注意,现在我注意到了这些细节,并将这些琐碎的细节用我的方式表现出来,我让别人和我自己有了一面镜子,我们从中关照到一个不被注意的角色,一个在衰老中被渐渐遗忘的角色。但我又不愿意让这种关注过分悲伤,所以至少被描绘对象的表情是相对安详的。

1999年,潘德海从北京回到昆明,他开始了“头发越来越少”系列的制作,这个时候,他开始放弃丙稀,重新使用油画颜料。在北京的丙稀作品里,我们可以看到一个基本的技术程序:白描——层层上色——洗擦。潘对这个事实上非常复杂的过程颇为着迷,因为正是在这样的过程中,他发现了神秘的世界。回到昆明后,他觉得不必一定要采用“洗”的方法,他恢复用油画色彩一点一点地涂抹,并且将颗粒作了相对有序的安排,画家试图强化自己要突出的主题。潘德海一直在回避潮流,可是,他无论如何也发现了潮流中的重要特征,即每个艺术家必须明确自己的符号,这被称之为自己的语言方式。早在激情的年月,潘德海仅仅相信内在性的力量,他用抽象的笔法来表现这样的内在性。可是,以后他发现:如果缺乏特殊的语言方式,人们怎么可以认识自己的内心文明?所以,他使用了诙谐与幽默的形象,并让他的“胖子”们构成了他的稳定图式。

潘德海开始了他的“胖子”系列,他要人们相信,“胖子”既是一种艺术符号,也是在新的时期对生活的一次理解,他甚至用“胖子”来象征这个国家在经济“腾飞”中人的精神问题,他认为物质主义导致人的欲望达到爆炸的边缘,所以,“胖子”也包含了批判性的立场。与过去的“苞米”产生的情况一样,“胖子”出发点是很多年以后当他回到曾经熟悉的地方,人和事物都变得那么陌生,人的思想和外貌都完全变了,给他的感触很深,渐渐产生了一种表现的路径。随着时间的流逝,他从朋友变化中心升感触,他甚至也将“胖子”作为现代社会当中的人的欲望不断膨胀的隐喻,同时,潘德海在自己创造的“胖子”中增加了可以任意解释的象征、隐喻和讽刺趣味。

熟悉潘德海的艺术的人一开始有些怀疑,为什么画家没有坚持表现“苞米”隐含的痛苦的激情?过分的符号化是否表明艺术家的创造力的减弱?事实上,潘德海再次回到了自己的内心。这个内心经过了时间的风雨,画家也许会反问:为什么我不可以画我自己想画的东西?为什么我不可以将我对朋友的变化给予形象的象征与寓意?“胖子”一开始处在一个抽象的背景中,以后,画家发现,这个幽默的造型可以与历史的记忆相结合,与早年他到农村写生的那些情景、与社会的变迁和革命的历史记忆结合起来。现在,不是要为敏感性寻找典型的形象依据,相反,一个强烈的造型必须要有内在的主题。

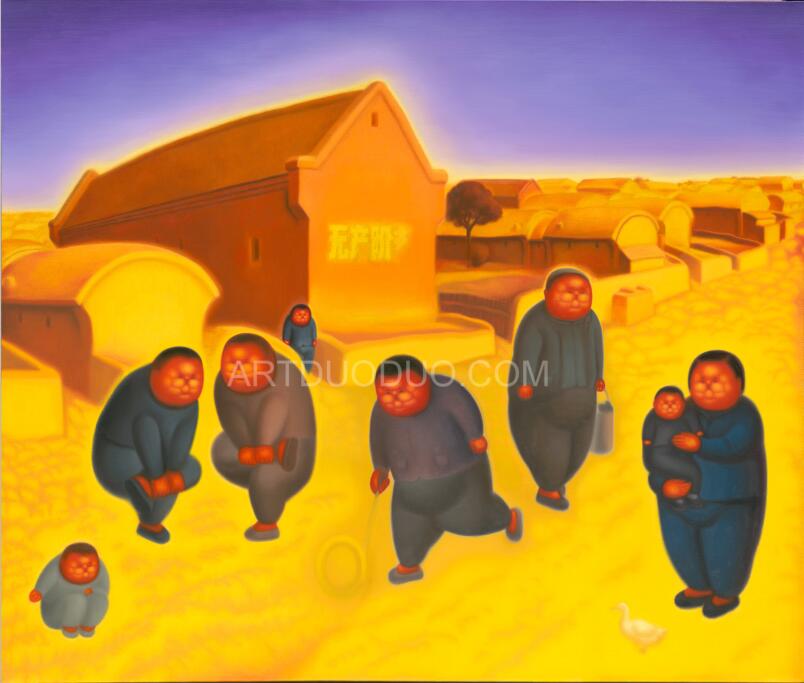

《瓦房》

人们当然可以在“胖子”里发现与“苞米”接近的颗粒。这是一个保持历史与记忆的符号要素。不过,潘德海断然离开了“苞米地”,他告诉他的那些生命:我的心是与你们相通的。难道你们没有看出那些出现在不同背景和环境中的“胖子”与你们有着千丝万缕的关系?他们站在船上,他们身穿军装,他们坐在马车上。每个人的生活都有不同程度的苦难与问题。可是,在一个特殊的历史时期,市场经济带来了肉体的可能性而文化制度却存在着不可忍受的冷漠,这样的背景是一个自由、孤独和寂寞的人最难言表的存在。潘德海用他的“胖子”来抵御内心的问题,并将那些幽默的小可爱投向需要抚慰的人们。

当我们回头再去观看画家90年代的作品,例如“寻人启示”、“青春痘”、“都市”系列,我们会更加理解画家的内心世界。画家没有停止过对现实生活的理解,他急切过,他受到过生活的压迫,他说在北京这个名利场“每天像跑场,生存压力大,人变得焦躁不安,要静下来思考很难。整天都在乱,租房、吃饭、卖画、拜访社交、保持联系……人会变形。每周你都要出去好几次,不出动人就会在那地方消失掉”。这样的经历是所有的漂泊者能够理解的。所以,他用“苞米”来制造怪异的人头,画家想说什么是人的问题难以表述(“寻人启示”);他把“苞米”安置在人的大脑里,或者说他打开了大脑的世界,暴露出灵魂的造型(“青春痘”);他用“苞米”去结构人群,并说那些惶恐的人们是自己和周遍朋友的内心写照(“都市”);然而,个人生活已经发生了改变,肉体生活没有过去那样焦虑,艺术生活已经有了充分的条件,灵魂得到了部分的安息。于是,时间提示说:如果将生活仍然理解为“永恒”的话,那么什么是最为值得去关注的?这就是潘德海为什么要找回碾子边、马厩边、火炉边、铁路边、卡车上的情景的原因。画家说过:他的画表现的是幽默:“以前我就喜欢幽默的东西,很好玩,一笑中包含了很多东西。我十分喜欢民间的一些东西,朴拙、可爱、蕴含意味。”可是,潘德海表现的是今天的民间气质。

潘德海不属于任何潮流,正如他自己所说的,“就个人绘画艺术而言,我在经历了85’新潮之后就不在潮流中了,但我始终认为自己的画好,自己的画没出问题,自己还那么热爱画,就因这些,我坚持了下来。” 的确,面对潘的作品,批评家在使用格式化的方法时遭遇困难,可是,潘德海为我们理解50年代出生的一代人的历史提供了形象参考。从19世纪末以来,人们经常通过运动与流派来理解艺术史,然而,类似克利(Paul Klee)、夏伽尔(Marc Chagall),以及在之后的巴尔丢斯(Balthus)这样的画家也没有进入他们那个时代的潮流。与这类艺术家一样,潘德海仅仅关注自己的语言方式,他们共同相信心灵的重要性,尤其相信一个独特的方式就可以呈现整个世界。

以象征的立场来说话,“弥漫的颗粒”是潘德海的生命观。在别的艺术家敏感于政治和社会的潮流动向时,潘德海始终相信:仅仅观看个体生命本身的动向,就可以了解这个时代。“其实冷静想想吧,觉得潮流艺术终究会随潮流而去,我只要坚持自己的观念和绘画方式。”与那些样式主义者不同的是,生命的“失落”与心灵的“漂泊”是潘的真正主题。按照画家自己的表述:他始终在寻找生命的答案,可是,这种本质主义的循环没有导致潘德海进入宗教式的迷狂,他通过诙谐、幽默以及对生命本身的坚持来调整人生态度;他用弥漫但变化着的颗粒来构成自己的形象世界,并为我们展示变化中的心灵的复杂性。从这个角度上讲,潘德海的绘画具有“新绘画”的历史意义。

Copyright © 2017 Corporation All Rights Reserved 阿特多多 版权所有